臨床での活用対薬理論でみてみましょう!松橋漢方塾

第1章 漢方の美しさ ~対薬理論への招待~

東洋医学の生理と病理

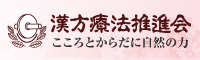

東洋医学では身体を2つの側面に分けて考える。一つは機能的側面、もう一つは実体的側面である。機能的側面を主っているのは「気」であり、実体的側面を主っているのは「血」である。また血の一部は「津液」である。それぞれが身体の中を流動している。気、血あるいは津液が不足した場合、つまりそれぞれが虚証に陥った場合が一つの病理となる。またはこれらの流動性が失われた場合にも病理となる。気が滞った場合は気滞、血が滞った場合は血瘀、津液が滞った場合は水滞(痰湿)である(図1-1)。これらは内生の病理である。一方、外からくる病理は外邪であり、「風寒暑湿燥火」の6種ある。

「気」について -エネルギーと機能である-

素問※1に次のような言葉がある。「百病生於気也(百病は気より生じる也)」。おそらく、気のおおもとの意味は大気であろう。気は我々の身体と繋がっているものであり、その力を他に及ぼすこともでき、変化もする。このようなことから気というものを定義したと考えられる。

本稿では「気」は「生体機能に結びついたエネルギー」と定義する。エネルギーとは本来物理学用語であり、仕事をする能力のことである。エネルギーは静的にあるときにはその存在を捉えにくいが、他のものに仕事をしたときや位置エネルギーから運動エネルギーに変換されるといったように、その状態を変えたときに捉えやすい。エネルギーという語を用いるのは、上述したような点において気がエネルギーと類似性があるからである。気は気そのものや血や津液を流動させるといった「仕事」をすることができるし、温煦作用を通して体温(熱エネルギー)に形を変えることもできる。即ち「気=エネルギー+機能」であり、エネルギーを得て、一定の機能が身体の生理現象として発現し、これを我々は気の存在に由来するものとして認識する。

方剤の解説 -証は発展する-

気が機能を持ったエネルギーであるならば、他に作用を及ぼしたときに意味がある。作用を及ぼさなくなった状態を「気虚」という。気虚はエネルギー不足と機能不全のどちらか、あるいは両方の状態と捉えることができる。そしてエネルギー不足を補う、あるいは機能不全を治すことで気を元の状態へ戻すことを「補気」という。

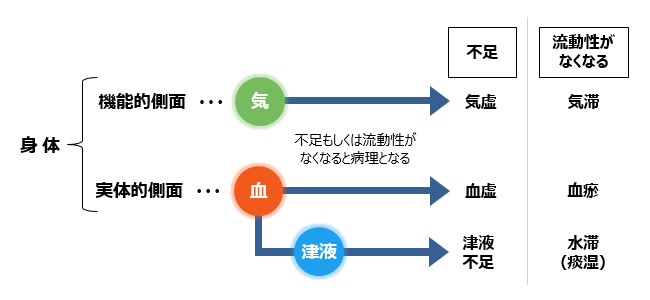

重要な点は、気虚は気虚だけにとどまらず、気虚から次の病態が生じるということである(図1-2)。気虚という病態しか知らないと、たくさんの方剤の中から適切なものを選ぶことができない。気虚からどのように発展してきたのか、発展する可能性があるのか、またはこれらの病態の元は何だったのかを分析することで、方剤が決まる。本章では「証は発展する」ということに注目し、人参湯、六君子湯、補中益気湯、半夏白朮天麻湯の4方剤について解説する。

人参湯 -中焦の陽虚に対する方剤-

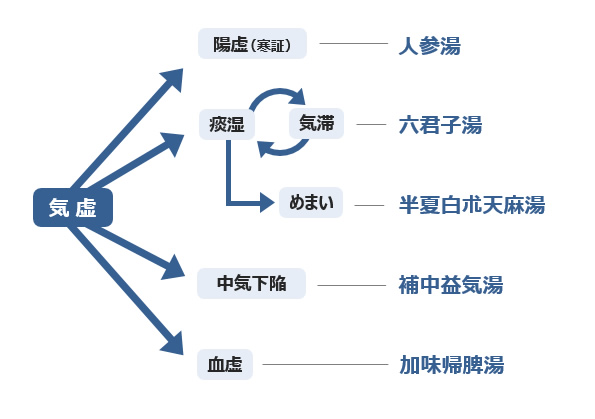

人参湯は人参、白朮、甘草、乾姜の4つの生薬から構成される。人参湯が中焦の陽虚、つまりお腹の冷えに対する方剤であることを、対薬理論から解説する。

対 薬人参と白朮

補気の対薬である。両者で気虚の病態に対するアプローチが異なる。気虚は気虚だけにとどまらない。人参は気のおおもとを補う「大補元気」という作用により、気虚そのものを正すのに対して、白朮は脾※2の余分な水分を取り去る「健脾燥湿」の作用により、気虚から発展する痰湿の病態を正す。

対 薬乾姜と甘草

補陽の対薬である。気虚があれば、気の温煦作用が低下し、陽虚となり冷えが生じる。補陽は陽虚に対する治法である。乾姜は辛い薬で、中焦を温める「温中扶陽」の作用がある。甘草は甘い薬で、中焦の気を補う「補中益気」の作用がある。辛い薬で温めるときには、甘い薬で燃料となる気を同時に補うと効果的である。このように甘い薬と辛い薬の組み合わせで温めることを、「辛甘扶陽」という。補気の対薬と補陽の対薬がさらに対となる構造をしていて、これを「対薬対」と呼んでいる。このように人参湯は補気と補陽の対薬で構成されており、証が気虚から陽虚に発展している人に対し、発展した病態を含めて対処をする方剤であることがわかる。

人参湯は潤燥のバランスが良い

人参と甘草、そして白朮と乾姜という組み合わせでも考えてみる。前者は共に潤性であり、後者は共に燥性である。人参の作用である大補元気の「元気」というのは、陰と陽のそれぞれの元と考えられている元陽と元陰をあわせたものである。気(陽)だけではなく、津液・血(陰)も補う。潤性、つまり潤す性質があるのが人参の特徴である。

燥性とは乾かす性質のことである。白朮は健脾燥湿によって脾の余分な水分の滞りを取り去り、乾姜は温めることによって痰湿を発散、燥湿する、乾かすという性質がある。

一般的に生薬数の少ない方剤は急性の病態に適しているが、人参湯は潤燥のバランスがよい方剤であるため、急性だけでなく慢性の病態に対しても用いることができる。

主薬は人参か?乾姜か?

何を目的としているのかで、主薬は変わる。例えば、普段から冷えて腹をこわしやすい、などの慢性の病態に対し人参湯を用いる場合は、人参が主薬と考えてよい。一方、寒い場所に一日居て、翌日に胃痛、嘔気がする、といった急性の病態に対し人参湯を用いる場合には、乾姜が主薬となる。

六君子湯 -脾胃の気虚、痰湿、気滞に対する方剤-

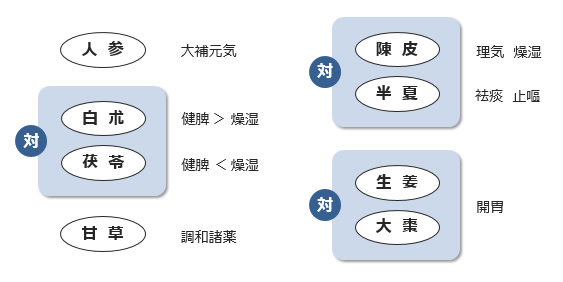

六君子湯は、人参湯の乾姜を茯苓に換え、陳皮、半夏、生姜、大棗を加えた人参湯の発展処方である。六君子湯には3つの対薬がある。

対 薬白朮と茯苓

茯苓は白朮と同様に健脾燥湿の作用がある。なぜ同じ作用の生薬が2種配合されているのか。その理由は、白朮は健脾が主であり、茯苓は燥湿が主であるという作用の強さの違いにある。あるいは作用の順番が違うといってもよい。白朮は健脾した結果、燥湿する。茯苓は利水した結果、健脾する。両方を配合することでバランスがとれる典型的な対薬といえる。

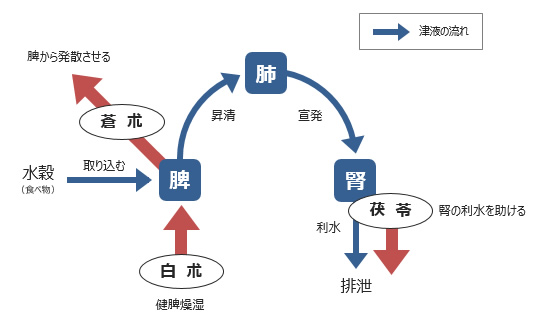

もう一つ、別の角度からこの対薬を説明する。脾は水穀の気の一部から津液をつくり、それを昇清機能で肺へ上昇させる。肺は宣発作用で津液を全身へ流す。そして腎が利水作用で余分な津液を排泄する。この3つの臓の連携によって津液の流れができている。この流れの中で、白朮は健脾、茯苓は腎の利水を助けることで、津液の流れを助けている。もし白朮を蒼朮に換えると、蒼朮は発散性で補気作用はないため、津液を脾から直接発散させてしまう(図1-4)。このため、茯苓とは協調せず、対薬とはなり得ない。

対 薬陳皮と半夏

二陳湯など多くの方剤でみられる組み合わせである。陳皮は理気燥湿の作用がある。理気することにより余分な痰湿を除去し、健脾する。半夏は祛痰作用があり痰を直接取り去る。そのため半夏の方がより標治的であり、陳皮はより本治的であるといえる。

対 薬生姜と大棗

どちらも「開胃」といって食欲を出す作用がある。生姜は辛い薬であり、その刺激性で食欲を出す。大棗は甘く、その甘味で食欲を出す。しかし甘すぎると胃にもたれるため、生姜の発散性で甘味を抑えることで胃もたれを防ぎ、大棗の甘味で生姜の刺激性を抑える。つまり両者は互いに副作用を抑え合う関係にある。

六君子湯の作用の方向性

脾には生成した気・血・津液を上焦へ運ぶ「昇清」という機能があり、持ち上げるという上向きの方向性を持つ。これに対し胃には食べ物を受け入れ、下へ送る「受納」、「降濁」という機能があり、下向きの方向性を持つ。生薬では、半夏は嘔気を抑えるため下向き、陳皮も胃のもたれをとるため下向きである。生姜と大棗は開胃であると先に解説した。開胃とはつまり受納である。食べ物を受け入れることを助けることからやはり2つとも下向きである。以上より、六君子湯の作用の方向性は下向きであることがわかる。

人参湯と六君子湯の違い

六君子湯は気虚から痰湿に発展した場合に用いられる。また気滞であるげっぷや嘔気の出現にも対処する。このように人参湯と六君子湯は、気虚からの発展の方向性が異なる。

補中益気湯 -全身性の気虚に対する方剤-

補中益気湯もやはり気虚に対する方剤である。六君子湯や人参湯との違いを交え、その特徴を解説する。

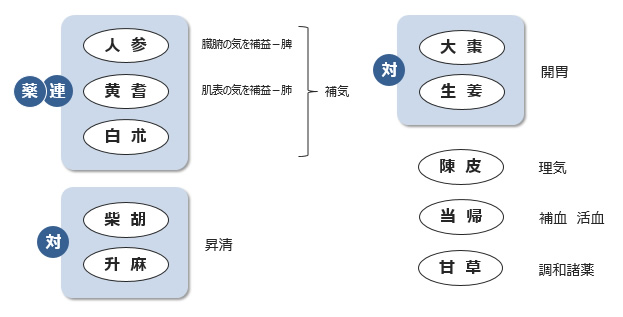

薬 連人参と黄耆と白朮

3薬とも補気作用のある補気トリオであり、3つ一組で多くの方剤で用いられている。このようなバランスのとれた3味以上の生薬の単位を「薬連」と呼ぶことにする。人参は臓腑、つまり内臓の気を補うが、黄耆は肌表※3の気を補う。肺は肌表を主っており、汗の調節をすることで、体温を調整する。この作用を助けるのが黄耆である。つまり人参と黄耆は補う場所が異なり、身体の内部を補うのが人参、体表面を補うのが黄耆である。内部と体表面を同時に補うことで、補気作用が万全になる。

陳皮

補う生薬を多く入れると、流れが悪くなる。そのため、必ず流す生薬を一緒に入れる必要がある。陳皮は理気※4作用により、補気薬の停滞性の副作用を予防する目的で配合されている。

対 薬柴胡と升麻

脾の気が虚すると、気・血・津液を持ち上げ全身へ送る脾の昇清機能が低下し、気が下に落ちることで、内臓下垂や立ちくらみなどの症状を生じる。これを「中気下陥」という。柴胡と升麻は昇清作用により、脾の上向きの方向性を助ける。

当帰

補血活血の生薬である。補中益気湯は気を補う方剤であるが、なぜ当帰が配合されているのか。補中益気湯は黄耆が加わることで気を補う力が強められていることから、六君子湯や人参湯と比べて気虚の程度が強い人に使う方剤と考えてもよい。東洋医学には「気血同源」、「陰陽互根」といった言葉があり、これは気(陽)と血(陰)は相互依存関係にあることを表す。つまり補中益気湯を使わなければならないほど、気が虚している状態では、気虚の状態だけに止まらず、気から生じるはずの血も生じない、あるいは今は不足していなくとも将来的に不足してくる、と考えられる。しかも気血が不足すれば流れも悪くなり、血瘀となる。そこで補血と活血の両方を一薬で対処できる当帰が配合されているのである。

六君子湯と補中益気湯の違い

両者には次の違いがある。

① 気虚の程度の違い:どちらも中焦の気を補うが、六君子湯は脾胃、特に胃の気虚に用いる。補中益気湯は補気トリオの配合で補気作用が強化されているため、気虚の程度がより強い、全身性の気虚に用いる。

② 作用する臓腑と方向性の違い:六君子湯は主に胃に作用し、食べ物を下へ送り、胃もたれ、嘔気などを改善する下向きの方向性を持つ。これに対して、補中益気湯は主に脾に作用し、脾の昇清機能を助ける上向きの方向性を持つ。例えば立ちくらみや慢性の下痢など、下向きの方向性が勝る病態によい。

半夏白朮天麻湯 -脾胃の痰湿によるめまいに対する方剤-

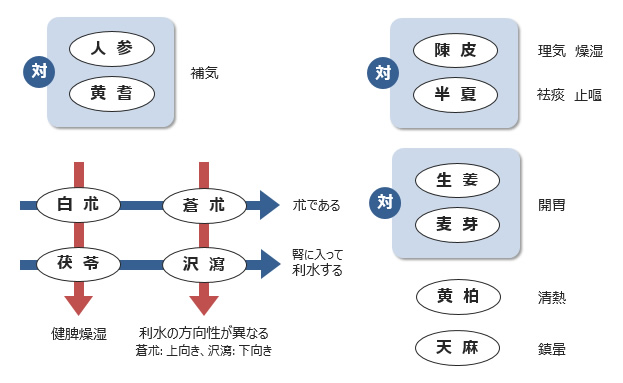

半夏白朮天麻湯は人参、白朮、茯苓、陳皮、半夏、生姜と六君子湯と重なる生薬が多く、その変方であることがわかる。ただし、六君子湯の構成生薬のうち、甘草と大棗が取り除かれている。半夏白朮天麻湯は脾胃の気虚から痰湿が停滞し、めまいを生じている人に用いられる。痰湿の程度は、めまいを生じるほど強い。このため、甘味で膩滞性※5があり、痰湿を悪化させる恐れのある甘草と大棗が取り除かれている。

対 薬白朮と蒼朮

朮の対薬である。白朮は健脾することで燥湿し、蒼朮は痰湿を脾から直接発散させる。両者で祛湿の作用機序が異なり、併せて用いることで効果的に脾の痰湿を除くことができる。

対 薬茯苓と沢瀉

腎に入り利水する対薬である。茯苓には補益作用があるが、沢瀉にはない(利水作用のみ)。また沢瀉は下向きに利水させて痰湿を除くが、蒼朮は上向きに発散させて痰湿を除く、利水の方向性の異なる対薬である。茯苓と白朮は健脾燥湿の対薬であることを考えると、白朮、蒼朮、茯苓、沢瀉の四つの生薬は井桁型の対薬対を構成しているとみることができる。

対 薬人参と黄耆

補気の対薬である(補中益気湯の項を参照)。

黄柏

黄柏は清熱薬である。半夏白朮天麻湯はめまいを生じるほど気虚の程度が強い人に用いられる。気虚は陽虚(冷え)になりやすいにも関わらず、なぜ清熱薬の黄柏を入れているのか。痰湿は長く停滞すると、「化熱」といって熱を持つ。このため、黄柏は化熱の予防薬として配合されている。

天麻

鎮暈薬であり、唯一の標治薬である。半夏白朮天麻湯はめまいに対する方剤であるが、実はめまいに直接対応する生薬はこの天麻しか入っていない。他はすべて本治の生薬である。

漢方を知る

漢方処方を学ぶ(会員コンテンツ)

臨床での活用

漢方基礎講座

解説コンテンツ